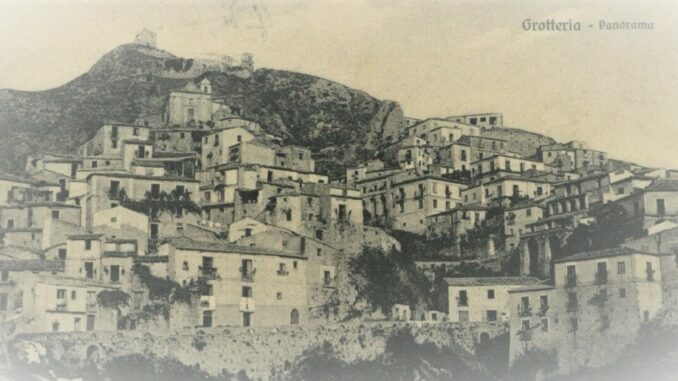

Per diversi anni Pasquale Mordà e sua moglie Elisabetta Macrì, entrambi da Grotteria in provincia di Reggio Calabria, hanno vissuto in piena armonia, molto attaccati ai figli che nel tempo sono nati e Pasquale si è sempre dimostrato assiduo al suo lavoro di falegname.

Ad un certo punto, però, un impressionante e grave sconvolgimento avviene nella condotta di Pasquale: la gelosia. Ma non una gelosia come molti hanno e che non porta conseguenze. No, si tratta di qualcosa di allarmante che gli toglie la chiara visone delle cose e la tranquillità dello spirito, venendo sempre più spesso assalito da fenomeni allucinatori. Così comincia a dubitare della fedeltà di Elisabetta e comincia a sorvegliarla. Ma non si ferma qui: le procura fastidi di ogni specie, la maltratta fino a farle mancare gli alimenti necessari, le addebita di distrarre le provviste di casa in favore dei suoi parenti. Elisabetta, donna onestissima e laboriosa, tollera tutto non solo per la sua indole mite e remissiva, ma altresì per l’amore da lei sempre nutrito per le persone di famiglia. Ma quando la situazione si aggrava e diventa un vero e proprio martirio che le rende insopportabile la vita nella casa coniugale e non trovando altra via di scampo all’angusta e dura posizione in cui è venuta a trovarsi, ricorre all’estremo rimedio di rifugiarsi nella casa paterna, dove viene accolta affettuosamente con un sospiro di sollievo.

Ma Pasquale non può privarsi della compagnia di lei e va a casa del suocero chiedendo, supplicando con espressioni di pentimento e con lacrime che la moglie torni sotto il tetto coniugale. Elisabetta si fa convincere e torna con Pasquale, sperando che le cose cambino, ma le cose non possono cambiare quando si ha a che fare con soggetti così, infatti i maltrattamenti non solo riprendono appena marito e moglie richiudono alle loro spalle la porta di casa, ma si aggravano di giorno in giorno in modo direttamente proporzionale al moltiplicarsi delle allucinazioni che ossessionano Pasquale, il quale ormai vede, in ogni più innocente occasione ed in ogni angolo della casa, ganzi della moglie in attesa di lei, oppure addirittura giacenti con lei in adultero amplesso sopra una terrazza o nella campagna intorno alla casa.

Il padre ed il fratello di Elisabetta sono seriamente preoccupati, perciò avvicinano Pasquale e con esortazioni e vaghe minacce tentano di persuaderlo a smetterla di maltrattare la moglie, assicurandolo che ha sempre dato prova di ineccepibile onestà.

Anche questa volta Pasquale si mostra pentito e promette di evitare i maltrattamenti nell’avvenire, ma appena il suocero ed il cognato si allontanano, corre a casa e ricomincia tutto come prima, anzi peggio di prima.

Ad un certo punto si fissa che il ganzo di sua moglie è un suo cugino, Fedele Galluzzo, che cerca in tutti i modi di fargli capire di non aver nulla commesso che lo potesse far ritenere come persona ineducata, tanto più che è stato allevato nella famiglia Mordà ed ha sempre dimostrato per Elisabetta il massimo rispetto, ma quando Fedele capisce che è tutto inutile, per non dargli incentivo ad ulteriori sospetti, tronca i rapporti col cugino e la sua famiglia. Malgrado ciò Pasquale continua ad accusarlo e, anzi, comincia a dire che Elisabetta ha relazioni intime anche con i familiari di Fedele, aggiungendo che la salute della moglie deperisce a causa dei numerosi accoppiamenti a cui si presta.

In questa situazione si arriva al 9 agosto 1938, giorno in cui la gelosia di Pasquale arriva al culmine. Lui e la moglie sono da soli in casa – soli si fa per dire perché per Pasquale in casa c’è Fedele -. All’improvviso afferra un coltello e aggredisce Elisabetta tempestandola di colpi. Dodici coltellate tutte penetranti in cavità e tutte potenzialmente mortali. Ma Elisabetta non è ancora morta e riesce anche a lamentarsi, a chiedergli che la smetta, che la lasci almeno morire in pace. No. Pasquale non ha pietà. Quella donna che lo ha tradito con chissà quanti ganzi proprio in casa sua e davanti a lui senza vergogna, quella donna non merita pietà, ma non ha più la forza, o forse il coraggio, di infierire ancora col coltello e allora, con gli occhi illuminati dalla sinistra luce dell’odio, gira lo sguardo verso la parete alla sua destra. Sì, il fucile è al solito posto. Lo prende, lo apre e dentro c’è una sola cartuccia caricata a pallini. Lentamente si avvicina ad Elisabetta stesa a terra, immersa nel suo sangue; la guarda con gli occhi che sembrano quelli di satana in persona, le appoggia le canne del fucile al petto, proprio in direzione del cuore, e spara. Elisabetta ha un sussulto e adesso il suo martirio è compiuto.

– L’ho ammazzata io, ma… – confessa ai Carabinieri dopo aver fatto un lungo racconto della sua vita coniugale, dando per fatti realmente accaduti le impressioni ricevute per effetto delle sue allucinazioni – ma l’ho fatto perché ella mi si era avvicinata impugnando un coltello e quindi io, avendo invano tentato di disarmarla, l’ho fatta cadere a terra, le ho strappato il coltello e l’ho crivellata di ferite. Infine le ho tirato un colpo di fucile al cuore, ma avrei voluto colpire Fedele Galluzzo, se in quel momento l’avessi avuto davanti…

È tutto fin troppo chiaro, c’è solo da ascoltare qualche testimone che racconta dell’impossibilità che Elisabetta avesse solo lontanamente potuto pensare di tradire il marito, quindi Pasquale Mordà viene rinviato per direttissima al giudizio della Corte di Assise di Locri per rispondere di uxoricidio. La causa si discute l’11 gennaio 1939, ma la Corte rileva nel comportamento dell’imputato qualcosa che non va e dispone che sia sottoposto a perizia psichiatrica ai fini di accertare se, nel momento del fatto, si trovasse o meno in stato di piena capacità di intendere e di volere.

I periti giudicano Pasquale Mordà un paranoico al quale la malattia non fece neanche sentire il rimorso del crimine commesso, avendolo tenuto più che mai saldo nella convinzione della colpa della moglie e sicuro e contento dell’atto di giustizia compiuto. Mordà uccise la moglie perché è un paranoico con delirio sistematizzato, progressivo, cronico di gelosia. Nel momento in cui commise il fatto egli era assorbito dalla sua concezione delirante, che ne inibiva la capacità di intendere e volere. Pasquale Mordà è un soggetto socialmente pericoloso giacché in lui non è spento, né è prevedibile che si spenga, il desiderio della vendetta.

Il processo è segnato, ma ci sono alcuni passi procedurali da compiere, quindi l’imputato viene riportato in carcere e nella solitudine della cella ha saputo ricostruire meglio le prove ritraendole da numerosi particolari e da indizi insignificanti; per via di tale metodo mentale ha scovato altri tre o quattro ganzi della moglie e ha gratificato la morte di lei di tutti gli insulti e di tutte le infamie, come se tali oltraggi avessero dovuto raggiungerla nella quiete del sepolcro.

Il dibattimento riprende il 28 novembre 1939 e Mordà, interrogato in aula, ritratta la sua confessione:

– Non l’ho ammazzata io, mia moglie fu uccisa da Fedele Galluzzo, Domenico Galluzzo e Domenico Salerno. Quest’ultimo la colpì con una fucilata ed io, giunto sul luogo proprio nel momento che i tre tiravano i colpi a mia moglie, non potendo far nulla per aiutarla, mi diedi alla fuga.

Una ritrattazione inutile, visto l’esito della perizia, che ha l’amaro sapore di una beffa, una lucida presa in giro alla giustizia e, soprattutto, alla memoria di Elisabetta Macrì.

La Corte ingoia il rospo e, quasi a voler far capire che lo avrebbe condannato per il suo orrendo crimine, osserva: i risultati della perizia psichiatrica, essendo fondati su elementi di fatto ed essendo anche dedotti con rigore di logica da postulati scientifici di indiscutibile valore, meritano di essere pienamente accolti e, di conseguenza, Pasquale Mordà deve essere assolto per vizio totale di mente. Per espresso precetto di legge egli deve essere però ricoverato in un manicomio giudiziario, ricovero di cui si stima giusto determinare la durata in anni dieci, specialmente per effetto della qualifica di soggetto socialmente pericoloso che i periti, anche in ciò sorretti da prove specifiche e da argomenti scientifici, hanno attribuito all’imputato.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.